【柳氏医派】柳少逸:承扁鹊医学之术 扬越人复健之法(2)

承扁鹊医学之术 扬越人复健之法

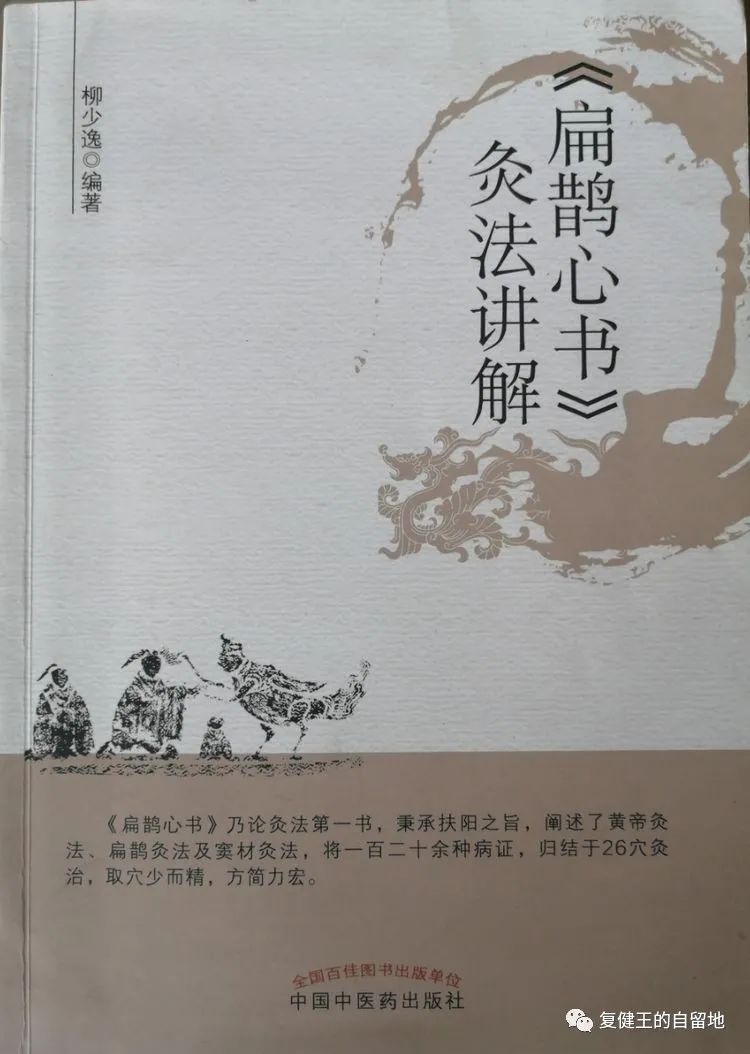

柳少逸

(接上文)

下面就药物外治法的发展史略,谈一下承传扁鹊之术的意义。

1、医学理论的完善促进了外治法的发展:

2、本草学的突出成就,促进了外治法的发展:

宋元时期的本草学在隋唐五代的基础上又有发展。北宋开宝(公元973年,至嘉裕二年(公元1057年)的八十年间,宋政府组织力量对唐代的《新修本草》作了三次重大修订,共载新旧本草1082种,比唐代的《新修本草》增加了238种。四川名医唐慎微(约于1082年)所著的《经史证类备急本草》简称《证类本草》,载药已达1558种,附载古今单方验方3000余首,方论1000余首,后经政府在北宋大观二年至南宋淳祜9年(1108~1249年)141年的时间内四次修订(《大观本草》、《政和经史证类备急本草》、《重修经史证类备急本草》),载药1746种,流传五百余年,一直为本草学的范本。另外,金元时代王好古的《汤液本草》和张子和的《珍珠囊》,总结了历代一整套使用自然药物的规律,促进了外治用药的发展。再如明代,出现了中国医学世上最为著名的医药学巨著——《本草纲目》。作者李时珍经过27年辛勤努力,于1573年完成这部五十二卷的巨著,总结了十六世纪以前我国的药物学,载药达1872种,附方1万余个,记载了许多外治方剂。

在上述本草学专著中所记载的中草药,或为外用专药,或兼外治作用,或为“内”药外用,以及所附外治方等,丰富了外治疗法的药物部分,为临床用药确立了方向。

3、方剂学的发展,促进了外治疗法的发展。

宋元时代,政府和医学家编著了大批方书,其中大量记载了外治疗法。从整个中医学发展的过程来看,宋代无论是医学理论还是临床各科,均有突出的进展。由于北宋皇帝对医药的重视,及士人知医的风尚,开办了医学教育,组织编辑、整理医书,从而形成了方书如林的局面。宋代由政府组织编著的三部大型方书——《太平圣惠方》、《太平惠民和剂局方》、《圣济总录》中所载录的外用方剂,一直影响着该时期乃至后世方剂学和外治法的发展。如《圣济总录》(1111~1117年)载有药膏260余首,散剂90首,膏药38首,熏洗剂38首,药饼7首,烟熏剂4首等,调制药膏的基质有:水、醋、酒、蜜、菜子油、香油、猪油、猪胆汁、牛乳、鸡子白(黄)、朴硝水、甘草水等;此外还有药线、葱熨法等外治疗法;临床上广泛应用外科疾病、肛门疾病和皮肤病。由于古代“经方”多以家传方形式存于名门豪族,由于皇家重视医药,宋代有名士编撰方书二十余种,这是宋代方书的重要特色。如严用和《济生方》(1253年),陈言《三因极一病证方论》(1174年)、许叔微《普济本事方》(1132年)、张锐《鸡峰普济方》等医家个人所著的方书中,已有不少的外治疗法内容。如《普济本事方》称:“临时看疮口纴纴,只以纸捻子送入药……。”《济生方》以药捻(纴)引流与外敷药相结合治疔疮,先用针刺破,“以蟾酥追毒丹,纳针孔中,仍以纸捻送下……其上封以乳香膏,四旁肿处,敷以乌龙膏——两三日疮溃,拔去,仍敷以乳香膏,脓尽生肌”等。

明清时期,方剂学专著数量之众多,内容之丰富及对方剂学理论的研究和论述,都是方剂学史上少有的。朱棣等的《普济方》、吴琨的《医方考》(1584年)、汪昂的《医方集解》((1682年)及吴仪洛的《成方切用》等大型方书的出现,将外治法方剂学推上了一个高潮。外治方广泛应用到内、外、妇、儿临床各科中,尤其在外、伤、皮肤和救急中,更是以外治方为主。为临床上外治疗法的运用,提供了较为成熟的理、法、方、药的理论体系。

4、临床各科的突出成就,促进了外治法的发展。

宋元时代,外治疗法在临床中的应用更加广泛。董汲《脚气治法总要》,详细记载了治疗脚气病的外治方法。王执中《针灸资生经》载有附子饼灸。东轩居士《卫济宝书》载有掺药、软膏、膏药、熏洗药等治疗外科疾病。王肯堂《证治准绳》重点论述了敷贴法、淋洗法、热熨法等的应用方法和作用原理。陈实功《外科正宗》进一步总结了外科外治疗法,对疮疡痈疽的治疗,广泛应用药膏、膏药、药条、生肌散和熏洗法、热熨法,热敷法、药筒拔法等疗法。吴谦等编著的《医宗金鉴》,系清政府统一纂修的医学丛书,载有灸法、药筒拔法、熏洗法、敷贴法(膏药、药膏)、掺药法等外治疗法。王洪绪著《外科证治全生集》,载有敷药36首,吹药12首,膏药8首,强调痈疽的治疗应辨明阴症或阳症,对阴疽、冻疮等疾病应用阳和解凝膏外贴。许克昌等的《外科证治全书》对外科和皮肤病的治疗中多是应用外治疗法。其卷五载有灸法、敷法、敷药法、洗涤法、拔毒法、蜞针法和桑枝火烘法等外治疗法。清代名医赵学敏将铃医赵相云的医疗经验汇集整理成《串雅内编》、《串雅外编》,介绍了许多简便验廉而卓有成效的民间外治法经验。

正是在医学理论的形成,本草方剂及临床各科迅速发展的过程中,将中医外治法的体系推上了高潮。并由此而在清朝有吴师机所著的外治法专著《理瀹骈文》一书问世。使外治法发展到了更为完善的境界。在外治疗法发展历程中,吴氏疏理了外治渊流,尤其推崇《内经》、《伤寒杂病论》之源和清代外治发展之成就。在外治理论方面,吴氏认为:“凡病多从外入,故医有外治法”,“外治之理即内治之理,外治之药即内治之药,所异者法耳。医理药性无二,而法则神奇变换”。“外治必如内治者,先求其本,本者何?明阴阳,识脏腑也。”说明外治之法乃中医学中的一个重要组成部分,其临床仍以中医基础理论为主导,故又云:“理通则自通矣,”“原其所从来,究其所终极。审其有余,察其不足。察其阴阳,审其虚实。”认为“人病不外气血凝滞,及阴有寒湿,阳有燥热而已。”在治疗上,吴氏主张:“预事以防患,广略以取胜。同则相统,杂则相并。寒佐热佐,通用塞用。阴阳、上下、升降不胶于治。”“推而纳之,动而伸之,随而济之,迎而泄其邪气,养其精气。”在治法上,分三焦论治:上焦病,以药研细末鼻取嚏发散为第一捷法。”“中焦之病,以药切粗末炒香,布包缚脐上为第一捷法。”“下焦之病,以药或研、或炒,或随症而制,布包坐于身下,为第一捷法。”临床上应用膏药、敷、熨、熏、洗、擦、坐、嗅、缚等数十种之多,其中尤以膏药为主;在药物选用上,“膏中用药味,必得通经走络,开窍透骨,拔病外出之品为引。”“膏中用药味,必得气味俱厚者方能得力。”“膏药,热者易效,凉者次之,热性急而凉性缓也,攻者易效,补者次之,攻力猛而补力宽也……只在对症耳。”“表里、温凉、补泻之药咸备……假猛药、生药、香药率领群药,开结行滞,直达病所……归于气血流通而病自已。”临床选穴,吴氏认为:“膏药贴穴,不专主一穴。”但又不过前后身、上中下三部,大约心口,脐中为多。在适应症上,可广泛用于“不肯服药之人,不能服药之症。”在疗效上,“外治之学……与内治并行,而能补内治之不足”,“可以统治百病”,如此等等。从而为外治疗法建立了系统的理论体系和实践规范,正式创立了外治疗法的学科,使之成为中医治疗学中的重要组成部分。

5、外治法的现状和展望

建国以后,由于中医政策得以实施,使中医学得到迅速发展。外治法在理论探讨和临床应用等方面也有了不少的发展和创新。但由于受到民族虚无主义的影响,一部分人尤视外治法为“雕虫小技”,而遭歧视。在六十年代以前,外治法多以民间疗法形成存在,除散见于刊物外,很少有人问津。在上世纪六十年代后期至七十年代中期,随着国家“把医疗卫生工作的重点放到农村去”政策的实施,中医外治疗法的应用,方得以引起重视。正如前面所谈到的情况,即随着人们对药物(尤其是西药)的毒副作用对人体伤害的关注,于是众多中医外治法丛书问世。其中亦有“书中走、书中行”摘抄之作。目前外治法的研究,虽然也有发展,但亦应当看到,非药物疗法、外治法尚处于非主流的医疗技术地位。不要说难有吴师机《理瀹骈文》的经典之作,也少有清代赵学敏重视铃医的实践之作。故对开展中医外治法及中医非药物疗法的临床研究与应用,是一个重要的课题。余曾于1990、1991年主持召开了“山东省中医非药物疗法学术研讨会”,及“山东省中医外治法学术研讨会”。鉴于目前有12807种中药的现状,尝于2000年主持召开了“山东省地方中药临床应用学术研讨会”。意在使中医外治、中医非药物疗法及地方中草药的临床应用,引起大家的关注,并使之在我国的医疗保健中发挥积极的作用。为了使扁鹊医学中之“汤液、醴灑、镵石、撟引、案扤、毒熨,及《内经》中的“汤熨”、“火灸刺”、“焠针”、“药熨”、“九针”等古代外治疗法继承之、发扬之,故力倡在历代医家的成熟经验基础上,承扬越人复健之术。尤其对现代医学难愈之症,诸如中风后遗症、脑外伤后遗症、高血压、心脏病、糖尿病、痛经、风湿、类风湿病、伤筋、劳损等病,及在人类残障的复健医疗中,发挥中医康复保健技术的长处,以完善中医复健医学体系。

综上所述,从中医学的结构,上朔至先秦扁鹊医学及《内经》医学的结构,余认为:复健医学是继预防医学、临床医学之后,新兴起的第三种医学模式。中医复健医学是以中医学之天人相应的系统整体观、形神统一的生命观、和太极思维的辨证观为指导,采用中药、针灸、推拿、传统按摩、导引、食疗、情志疗法等综合方法,使病残者的身体、心理、职业及社会活动都能获得恢复,从而减轻家庭及社会负担,还原社会角色的一种独具中医特色的医学模式。故尔,承扬扁鹊医学之术,弘扬越人复健之法,是中医学的理论研究及临床应用的一个重要课题。同时,亦是完善基层社区医疗的重要组成部分,亦是余倡导构建社区中医复健工作室体系之初衷。(全文完)

【注】本文节选自柳少逸2007年“国学讲座”。